Bäche, Teiche und Fachwerk

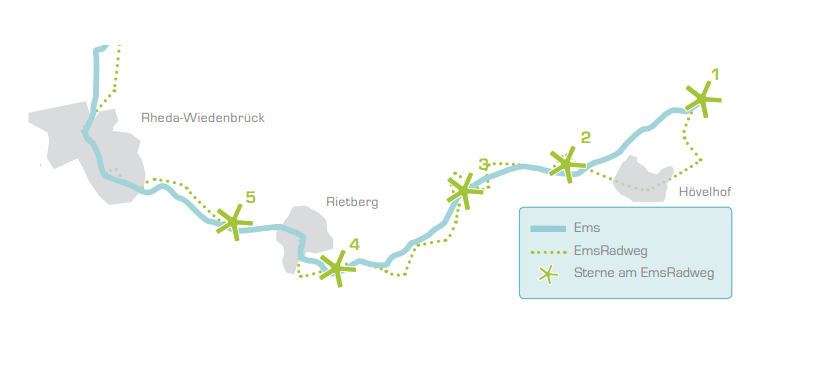

Abschnitt 1:

Von der Quelle bis Rheda-Wiedenbrück

Kreuz und quer

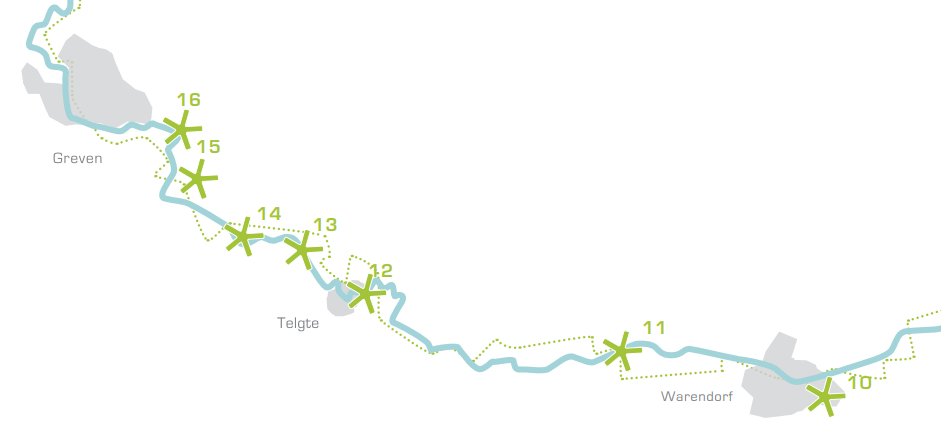

Abschnitt 2:

Von Rheda-Wiedenbrück bis Warendorf

Alte und neue Betten

Abschnitt 3:

Von Warendorf bis Greven

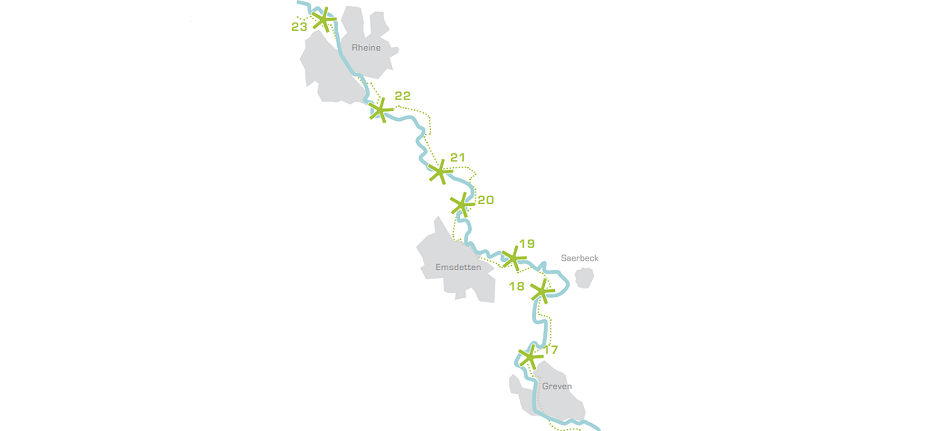

Kurvenreich

Abschnitt 4:

Von Greven bis zur niedersächsischen Landesgrenze

Bäche, Teiche und Fachwerk

Abschnitt 1: Von der Quelle bis

Rheda-Wiedenbrück (47 Kilometer)

Der Start zu einer Radtour über den EmsRadweg erfolgt am besten zu Fuß. Wer wissen will, wo Deutschlands kürzester Strom seinen Anfang nimmt, sollte das Fahrrad stehen lassen.

Ein Holzsteg führt über die ersten Emsmeter. Umweit davon bekommt der Radler in zwei Informationszentren einen Vorgeschmack auf das, was ihn auf den kommenden 375 Kilometern erwartet.

Rund 30 Bäche und Flüsse entspringen in der Senne. Die bekanntesten sind Lippe und Ems. Während die Lippe sich etwas nach Süden orientiert, schlägt die Ems alsbald einen westlichen Kurs ein, lässt Hövelhof hinter sich und durchquert ein Niederungsgebiet, das früher so sumpfig war, dass sogar Malariamücken sich hier wohl fühlten.

Doch das ist Vergangenheit. Die Sümpfe sind entwässert, die Ems ist gezähmt. Im Steinhorster Becken wird ihr anfänglicher Schwung komplett gebremst. Das Emswasser verteilt sich auf viele Teiche.

Der Lebensraum von Menschenhand bietet gleichzeitig Schutz vor Überschwemmungen und Lebensraum für viele Tier- und Pflanzenarten. Direkt an der Ems, mittlerweile ein stattlicher Bach, führt der Radweg durch die Rietberger Emsniederung mit ihren feuchten Wiesen.

Die Rietberger Fischteiche zwacken der Ems einen Teil ihres Wassers ab. Fette Karpfen tummeln sich in den Teichen zwar nicht mehr, dafür sind die ausgedehnten Schilfröhrichte ein Paradies für Wasservögel.

Fachwerk bestimmt den letzten Teil dieses Abschnitts. In Rietberg und der Doppelstadt Rheda-Wiedenbrück führt der EmsRadweg aber nicht nur vorbei an ein drucksvollen Bauten, sondern auch durch zwei ehemalige Landesgartenschaugelände – mit vielen Möglichkeiten zum Verweilen.

Oasen im Sand – Sennebäche

Sennebäche sind etwas Besonderes. Nicht nur, weil ihr Wasser wunderbar klar ist und sie ihr Bett mit Sand beziehen. Das ist nun mal so bei Bächen, die in einer kaum besiedelten „Sandwüste“ entspringen. Markant sind die zum Teil bis zu 10 Meter tief in den sandigen Untergrundeingeschnittenen Kastentäler mit ebenen Talböden und steilen Hängen. Sie gibt es nur da, wo das Gelände noch einigermaßen Gefälle hat. Fließt das Wasser nur langsam, kehren sich die Verhältnisse um. Der mitgeführte Sand lagert sich am Gewässergrund ab und lässt das Bachbett so anwachsen, dass einige Sennebäche in „Hochbetten“ bis zu 2 Meter über Geländeniveau f ließen.

Der Fluss nimmt seinen Lauf – Emsquelle

Der Anfang ist bedächtig. Das Quellwasser der Ems macht sich nicht überschäumend sprudelnd auf den 371 Kilometer langen Weg zur Nordsee, sondern sickert eher gemächlich aus dem sandigen Boden. Rund 35 kleine Quell-Rinnsale sind nötig, um einen gut erkennbaren Bachlauf mit seinen typischen „Rippeln“ im hellen Sandboden zu bilden. Diese für die meisten Sennebäche typische Quellsituation ist von einem Holzsteg und einer neuen, barrierefreien Aussichtsplattform aus gut erlebbar.

Das Quellwasser der Ems ist kalkreich, weil der Regen sich zuvor den Weg durch das klüftige Kalkgestein des Teutoburger Waldes gebahnt hat. Die Ems ist einer von rund 30 Bächen und Flüssen, die in der Senne entlang eines Quellhorizontes entspringen. Eine anfängliche Begleiterin der Ems ist die Brunnenkresse, die kühles und klares Wasser mag. Eher versteckt leben viele andere Quellbewohner wie die Köcherfliegenlarven, die sich in einem selbst gebauten Köcher aus Sandkörnern oder Blattresten entwickeln.

Die Emsquellen sind eingebettet in das Naturschutzgebiet Moosheide. Es bietet mit Mooren, Heideflächen und Bachtälern bis hin zu Sandäckern die ganze Vielfalt des einmaligen Lebensraums Senne.

Flößwiesen

Wenn Flüsse und Bäche Hochwasser führen, ist das meist nicht gerne gesehen. Doch früher stauten die Bauern die Ems und andere Sennebäche im Frühjahr sogar extra an, um das Wasser durch ein ausgeklügeltes Netz von Gräben über die Wiesen sickern zu lassen.

Die überfluteten “Flößwiesen” oder “Wässerwiesen” wurden auf diese Weise natürlich gedüngt. Des einen Freud, des anderen Leid: Wenn die Bauern die Bäche anstauten, gruben sie den Müllern im wahrsten Sinne des Wortes das Wasser ab. Ihre Mühlen standen mangels Wasserkraft oft still.

Heimgekehrt – Senner Pferde

Halbwilde Pferdehaltung in der Senne gab es nachweislich seit 1160. Vermutlich sind die “Senner” sogar die älteste deutsche Pferderasse. Viele Jahrhunderte streiften sie durch die Senne und formten die Landschaft. Nach langer Abstinenz sind sie Anfang des Jahrhunderts in ihre Heimat zurückgekehrt.

Die Biologische Station Kreis Paderborn-Senne hat ein Wildbahn-Projekt ins Leben gerufen, bei dem die Tiere eine 20 Hektar große Fläche im NSG Moosheide direkt am EmsRadweg beweiden und offen halten.

Geplante Natur – Steinhorster Becken

Als Naturparadies war das Steinhorster Becken ursprünglich nicht gedacht. Es sollte bei starken Niederschlägen die Wassermassen der Ems zurückhalten, die bis dahin ungebremst durch Rietberg und Rheda-Wiedenbrück flossen und oft für Überschwemmungen sorgten. Doch bei einem Probeanstau fanden Wasser- und Watvögel Gefallen an dem künstlichen Gewässer. Naturschützer entwickelten die Idee, die Ems anzustauen und das Becken so dauerhaft mit Wasser zu füllen.

Innerhalb von vier Jahren entstand bis zum Jahr 1990 auf 82 Hektar ein vielfältiges Mosaik an Lebensräumen. Unterschiedlich tiefe Gewässer locken Rastvögel an und sind ideal für Amphibien und Libellen.

In den Röhrichtzonen brüten Rohrammer und Zwergtaucher, und die Feuchtwiesen bieten Kiebitzen und Uferschnepfen ein reiches Angebot an Nahrung. Im Winter beherrschen Gänse die Szenerie, die auf den Teichen sichere Schlafplätze finden.

Ein bis zu 20 Meter breiter äußerer Ringgraben sorgt für Ruhe im Gebiet, das unter Naturschutz steht. Auf spannende Naturbeobachtungen müssen die Besucher dennoch nicht verzichten. Der begehbare Damm, der das Becken umschließt, und zwei Aussichtstürme bieten hervorragende Möglichkeiten, die „Natur aus zweiter Hand“ zu erleben.

Gänseallerlei

Das Steinhorster Becken ist Anziehungspunkt für viele Gänse, überwiegend Grau‑, Kanada- und Nilgänse. “Echte” Wildgänse sind die Blessgänse, die im hohen Norden brüten und auf ihrem Flug in die Winterquartiere am Niederrhein oder in Holland einen Zwischenstopp machen.

Kanada- und Nilgänse sind dagegen Abkömmlinge von Gefangenschaftsflüchtlingen. Die “Gänseexoten” breiten sich derzeit aus, was auch einige Naturschützer kritisch betrachten.

Flugkünstler in Turbulenzen

Ein markanter “chjuwitt”-Ruf, dazu das Geräusch, das die breiten “Waschlappenflügel” bei den waghalsigen Flugmanövern erzeugen – der Kiebitz ist im Frphjahr alles andere als eine dezente Erscheinung.

Leider ist der “Allerweltsvogel” eines der großen Sorgenkinder im Naturschutz. Die intensive Landnutzung macht ihm zu schaffen. Er brütet nicht nur im feuchten Grünland, sondern auch auf Maisäckern. Sie sind oft bis ins Frühjahr hinein vegetationsfrei, was dem Kiebitz entgegenkommt. Doch der Schein trügt. Viele Nester und Küken fallen der späten Bewirtschaftung zum Opfer. Hinzu kommen Fuchs und Wiesel, die Gelege ausräubern. Harte Zeiten für den Kiebitz.

Vertrag mit dem Brachvogel – Rietberger Emsniederung

Altwässer, Niedermoore und feuchte Wälder prägten ursprünglich den Oberlauf der Ems. Der Mensch verwandelte die Aue in eine feuchte Wiesen- und Weidelandschaft. Wiesenvögel wie der Große Brachvogel und die Uferschnepfe ziehen hier im Frühjahr ihre Jungen auf. Ihr Schutz steht im EU- Vogelschutzgebiet „Rietberger Emsniederung mit Steinhorster Becken“ im Vordergrund.

Weil die eingedeichte Ems auf Höhe der Rietberger Fischteiche angestaut ist, liegt ihr Wasserspiegel über dem Niveau der feuchten Wiesen. In ihnen kommen das seltene Sumpfblutauge und die Sumpf-Dotterblume ebenso vor wie die gefährdete Sumpfschrecke und der Sumpf-Grashüpfer.

Voraussetzung ist eine extensive Bewirtschaftung, die vertraglich geregelt und mit der Biologischen Station Gütersloh/Bielefeld abgestimmt ist, die das Gebiet betreut.

Hecken und höhlenreiche Kopfweiden gliedern die Emsniederung und sind zugleich Brutplätze für Steinkauz, Star und Feldsperling. Von zeitweilig austrocknenden Gewässern, den „Blänken“, profitieren konkurrenzschwache Pflanzen wie die Salzbunge sowie Libellen, darunter die Südliche Binsenjungfer und die Schwarze Heidelibelle.

Eindrucksvolle Erscheinung – Großer Brachvogel

Seine Größe und der elegant geschwungene Schnabel machen den Großen Brachvogel zur imposantesten Erscheinung unter den Wiesenvögeln. Auch stimmlich macht er eine gute Figur:

Die mit Trillern und Flöten-rufen untermalten Balzflüge begleiten den Radwanderer im Frühjahr durch die Rietberger Emsniederung. Rund 15 Paare brüten hier. Die feuchten Wiesen mit Blänken sind für ihn ein idealer, aber in der Agrarlandschaft leider immer seltener werdender Lebensraum.

Naturschutz per Vertrag

Mit der intensiven Landwirtschaft haben Uferschnepfe und Großer Brachvogel als Bodenbrüter ihre Probleme. Sie brauchen Grünland, das die Bauern spät mähen, kaum düngen und nur extensiv beweiden.

Kurzum: Sie verzichten auf den höchstmöglichen Ertrag. Dafür erhalten sie einen vertraglich geregelten finanziellen Ausgleich. Welche Nutzung für Tiere und Pflanzen am besten geeignet ist, wissen in der Rietberger Emsniederung die Mitarbeiter der Biologischen Station Gütersloh/Bielefeld, die das Gebiet betreuen und im engen Kontakt mit den Landwirten stehen.

Naturschutz per Vertrag – für den Erhalt einer vielfältigen Kulturlandschaft ein probates Mittel.

Grafen, Karpfen und Vögel – Die Rietberger Fischteiche

Gräfliche Residenz, Fischteiche, Vogelparadies – das Gebiet der Rietberger Fischteiche hat eine wechselvolle Geschichte hinter sich.

Ein Gutshaus ersetzte im 19. Jahrhundert das abgerissene Schloss der Grafen von Rietberg. In der ehemaligen Schlossgräfte legten die Gutsbesitzer Anfang des 20. Jahrhundert eine rund 50 Hektar große Fischzuchtanlage mit 25 Teichen an, in denen sich Karpfen und Schleien tummelten. Gespeist wurden die Teiche mit dem Wasser der Ems.

Nach Aufgabe der Fischzucht entwickelten sich wertvolle Biotope, die vor allem für Vögel von großer Bedeutung sind. Teichrohrsänger, Rohrammer und Wasserralle nutzen das Schilfröhricht zur Brut, während Uferschnepfen und Brachvögel aus den benachbarten Emswiesen einfliegen und im Schlamm nach Nahrung stochern.

In den Sommermonaten verwandeln Seerosen die Teiche in ein Blütenmeer. Unscheinbare Raritäten sind dagegen Schlammling und Tännel, die im Spätsommer den trocken gefallenen Teichboden überziehen. Zu den Zugzeiten hält der Fischadler nach Beute Ausschau, während im Winter die Rohrdommel im Schilf ein heimliches Dasein führt.

Puderquaste auf Tauchstation – Zwergtaucher

Klein, aber laut – diese nicht unübliche Kombination gilt auch für den Zwergtaucher. Unser kleinster heimischer Taucher macht vor allem durch seine lauten Balztriller – gerne auch im Duett vorgetragen – auf sich aufmerksam. Zu sehen bekommt man ihn selten. Entweder versteckt er sich im Schilfdschungel, oder er geht auf Tauchstation, um Wasserinsekten und kleine Fische zu jagen. Über Wasser fallen vor allem die aufgestellten Federn am Heck auf. Mit ihnen sieht der Zwergtaucher von hinten ein wenig wie eine schwimmende Puderquaste aus.

Macht im Frühjahr blau – Moorfrosch

Wenn der Moorfrosch-Mann sich im Frühjahr blau färbt, gibt er sich eindeutig und spektakulär zu erkennen. Ansonsten haben Moorfrösche Ähnlichkeit mit dem häufigen Grasfrosch. Bei der Wahl des Lebensraumes ist der Moorfrosch aber viel pingeliger.

Er bewohnt, der Name sagt es schon, vor allem Moore. Das Vorkommen in den Rietberger Fischteichen lässt Rückschlüsse auf die Historie des Gebietes zu, das ehemals ein Niedermoor war.

Reiche Fischzüge – Emssee

Bei fast allen größeren Seen entlang des EmsRadwegs hat der Mensch seine Hand im Spiel gehabt. Die meisten sind entstanden, weil der Sand, mit dem die Ems nach der Eiszeit ihre Aue auskleidete, ein begehrter Baustoff ist. Auch der 12 Hektar große Emssee ist eine ehemalige Sandgrube. Was ihn von vielen „Baggerseen“ entlang der Ems unterscheidet, ist die Ungestörtheit. Wer angeln, jagen oder sich Badefreuden hingeben will, ist hier fehl am Platze.

Dies kommt vor allem ruhebedürftigen Vogelarten zugute. Haubentaucher, Reiherenten und Graugänse brüten am Emssee, Krick- und Tafelenten und sogar der Fischadler geben sich hier alljährlich zu den Zugzeiten im Frühjahr und Spätsommer ein Stelldichein.

Das klare Wasser lockt den Eisvogel an, der Kleinfische aus dem Wasser holt. Etwas „dickere Brocken“ schnappt sich der Kormoran. Durchzügler wie Kiebitz, Wald- und Bruchwasserläufer bevorzugen die flachen Ufer im Norden des Sees für die Nahrungssuche.

Unterwasserpflanzen und eine Schwimmblattvegetation fehlen dem Emssee weitgehend. Wo der Seeboden im Sommer trocken fällt, sind Pionierpflanzen wie Zwergbinsen rasch zur Stelle. Alte, höhlenreiche Kopfweiden an einigen Uferabschnitten markieren den Übergang zum angrenzenden Grünland. Einen schönen Überblick über den See bietet die direkt am EmsRadweg gelegene Aussichtsplattform.

Das Kreuz mit dem Kormoran

Sein Flugbild ähnelt einem Kreuz. Das wahre Kreuz mit dem Kormoran aber ist: Er jagt den Fisch, den Angler oder Teichbesitzer für sich beanspruchen. Weil er darin ein Meister ist, hat man ihn bis Anfang der 1980er Jahre fast ausgerottet.

Nach seiner Unterschutzstellung hat er sich so gut vermehrt, dass es ihm heute wieder an den Kragen geht. Ein Beispiel dafür, dass wirtschaftliche Interessen meist vor Artenschutz gehen. Am Emssee findet der Kormoran seine Ruhe – und Fische.

Lebensraum auf Zeit – Sandgrabungen

Mit Sandabgrabungen ist es so eine Sache. Einerseits sind sie Eingriffe in die Natur, andererseits können sie Lebensraum für spezialisierte Pflanzen und Tiere sein. Der freigelegte Sand ist ideal für Magerrasen-Arten wie Sand-Segge und Berg-Sandglöckchen.

An den Steilufern brüten Uferschwalben, in flachen und besonnten Gewässern entwickeln sich die Larven der seltenen Kreuzkröte. Oft sind es Lebensräume auf Zeit, weil nach Aufgabe der Nutzung die Abgrabungen verfüllt werden oder Erholungssuchende und Angler das Gewässer für sich erobern. Aus Naturschutzsicht wäre es besser, wie beim Emssee eine ungestörte Entwicklung zuzulassen.